仅仅开通89天,这座大桥就被炸成废铁!他悲痛地写下这句誓言

桥,是日常生活中最为常见和实用的建筑之一,如今也是我国一张靓丽的“国家名片”,一座座大桥跨越江河湖海、连通峡谷深沟,不断刷新世界之最。然而回望历史,直到上个世纪30年代,中国才有了第一座自己设计的现代化大桥。探访科学家精神教育基地,传承科学家精神,《新闻眼》栏目联合江苏省科协共同推出的《科学繁星 闪耀江苏》系列报道,今天一起走近“中国现代桥梁之父”茅以升。

童玲 茅以升纪念馆讲解员

茅以升先生在9岁的时候,因为南京文德桥倒塌事件,当时很多人在桥上看龙舟赛导致桥塌人亡,他的好几个同学也都不幸落水遇难,他因为胃病在家休养所以逃过了一劫,他说如果他造桥一定不会造得像文德桥。

1934年11月11日,杭州钱塘江畔人声鼎沸,一场盛大的开工典礼如期举行,中国第一座自主设计的现代化大桥——钱塘江大桥拉开建设序幕。

而此前,国外设计师曾放言:“能在钱塘江上造桥的中国工程师还没出生!” 主持大桥设计重任的,是不到40岁的茅以升。

茅玉麟 茅以升女儿

因为中国前无古人建现代化大桥,对他来说是非常严峻的考验。1933年他已经在天津大学那时候叫北洋大学做教授,可以说功成名就了,但如果接了这个桥,如果造不成身败名裂。

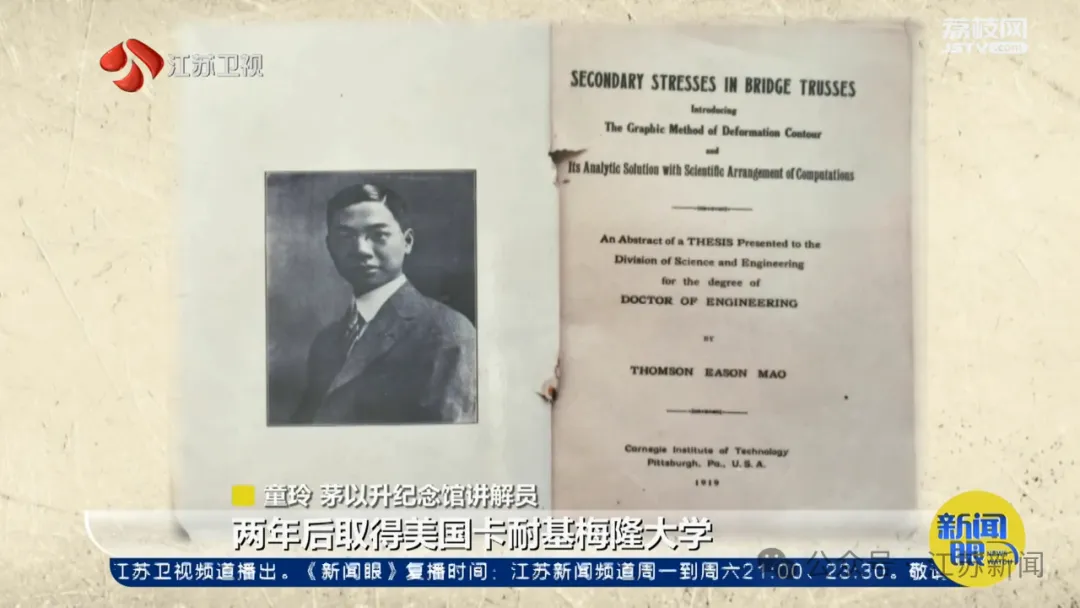

茅以升,江苏镇江人,1911年考入唐山工业专门学校土木系,1916年,以全国第一的成绩考取清华学堂官费留美计划,进入美国康奈尔大学攻读桥梁专业。仅用一年的时间,就取得了美国康奈尔大学硕士学位,两年后取得美国卡耐基梅隆大学首位工学博士学位。

1919年12月,面对多家美国知名学府和桥梁公司的盛情相邀,茅以升毅然决定回国。

“当时在为数不多的留学生当中,这是一条求之不得的道路。工作生活无忧,但他一想自己不远万里,到美国干什么来了啊,就是要实现小时候的梦想,学成回国后为国家建桥。”茅玉麟介绍。

因时局动荡,茅以升为国建桥的愿望一直未能实现,便将报国之路转向了教育。直至1933年3月迎来他梦寐以求的造桥机会,一个外国工程师眼中中国工程师难以完成的任务——主持建造钱塘江大桥。

钱塘江在中国历史上可以说是著名的“恶江”,在钱塘江上造桥是非常困难的。

钱塘江是浙江省内最大的河流,水势凶险,江底地质条件复杂多变,老杭州人常讲一句歇后语“钱塘江造桥——办不到”。尽管做了不少准备,但真正开工以后仍然迎来当头棒喝:江底淤泥又滑又厚,木桩一打就裂;水流湍急,600吨重的沉箱一入水,就如脱缰野马般难以驾驭;还有日本侵略者的飞机随时可能带来的轰炸。

钱塘江大桥1935年开始建设,工期大概两年半。但是接近完成的时候,1937年抗日战争全面爆发了。

为加快建设进程,茅以升身先士卒,亲力亲为,差点因为日军轰炸淹死在水下沉箱中。1937年9月26日,历时两年半,钱塘江大桥建成完工。当第一列火车从大桥下层驶过时,中国现代桥梁史翻开崭新一页。

钱塘江大桥是我国第一座,由中国人自己设计建造的公铁两用大桥。它的建成为抗日战争时期疏散群众、转移战略物资做出了重要贡献。

桥通了,每天从这里疏散通行的行人少则几万,多则十多万人。然而,大桥开通不久,日军就攻陷上海,向杭州方向进犯。为了阻断侵华日军南下,茅以升接到了一个让他万箭穿心的任务——炸毁钱塘江大桥。

“当真正的大桥要被炸的时候,他自己说像万箭穿心,亲手把自己孩子掐死一样,父亲建桥是爱国他炸桥也是爱国。”茅玉麟说。

造桥难,炸桥也不简单。如果处理不当,敌人仍能修复大桥,快速通车南下。作为大桥的设计者,茅以升最清楚大桥的关键点在哪里。茅玉麟说,其实早在大桥修建时,父亲就已提前作过准备。

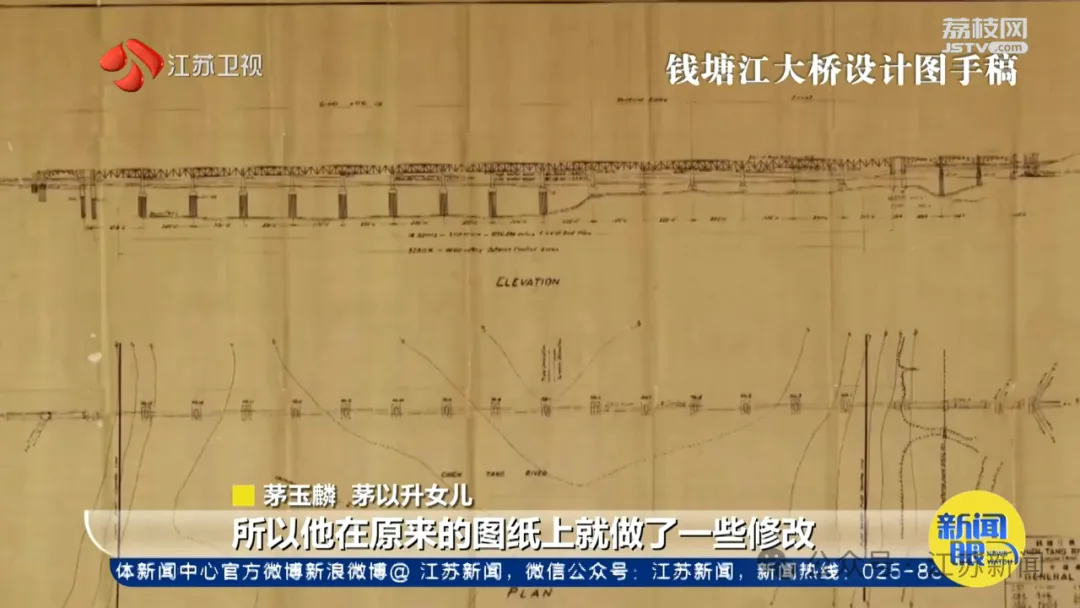

“就是他觉得当时时局不好,杭州可能会沦陷,但这个大桥绝对不能让日本人利用,所以他在原来的图纸上就做了一些修改,在钱塘江大桥南边的14号桥墩放了一个方形的孔,当时设计书上是没有的,所以谁也不知道。”

装填炸药、装好雷管、接好引线,炸桥准备工作做好了。1937年12月23日17时,当侵华日军部队接近桥头时,行人禁止通行,引爆器启动。天崩地裂的巨响过后,开通仅89天的钱塘江大桥被炸成废铁。

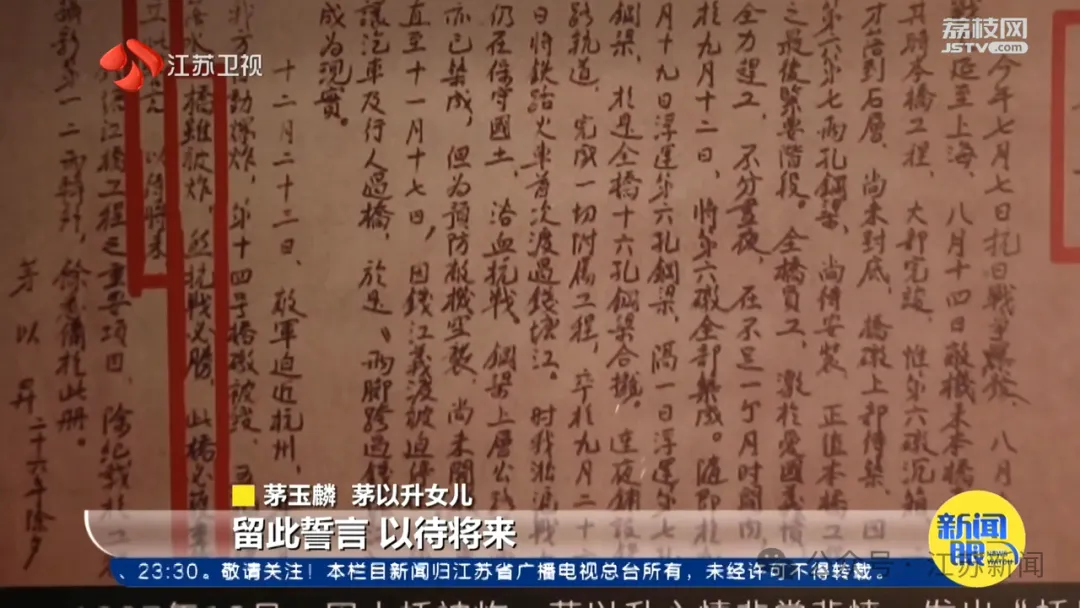

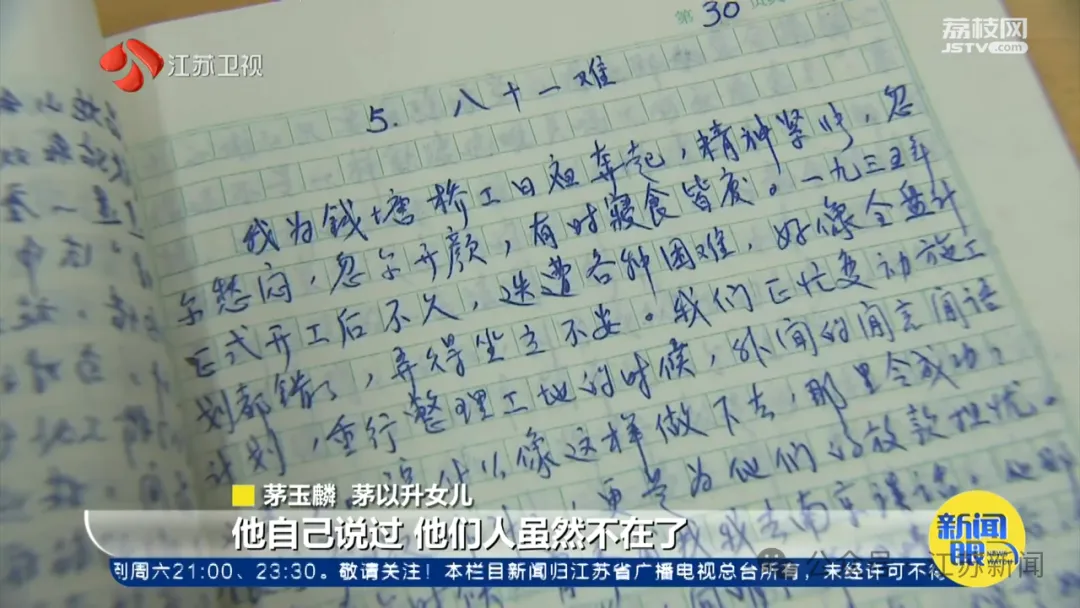

1937年12月23日,钱塘江大桥被炸毁,当时茅以升写下了几句誓言:抗战必胜,此桥必复;留此誓言,以待将来。

自忍痛炸桥那一天起,复桥的希望便一直埋藏在茅以升心底。1946年,茅以升带领桥工处的工作人员和精心保护下来的14箱资料回到杭州,开始了钱塘江大桥的修复重建。因为时局动荡,经济负担很重,修修停停、时断时续,7年后的1953年,钱塘江大桥才得以完全修复。

新中国成立后,茅以升又参与修建武汉长江大桥,解决了桥梁建设中的十多个技术难题;他一生在中外报刊发表文章200余篇,主持编写了《中国古桥技术史》《中国桥梁——古代至今代》等书籍,为我国桥梁工程建设和科技、教育、科普事业发展作出了杰出贡献。1959年,茅以升又担任人民大会堂建筑结构审查组组长,周恩来总理指定由他担任设计方案最终审定签字负责人。

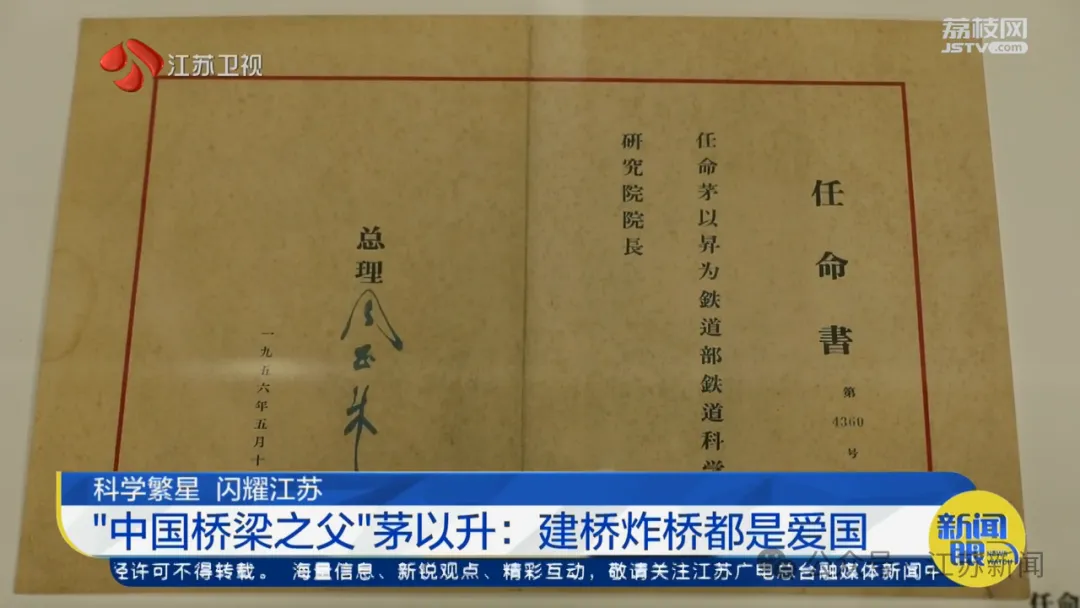

他自1950年起,主持铁道研究所和铁道科学研究院工作30多年,为新中国铁路运输、生产建设提供了大量科研成果,培养了大批科技人才。

1964年10月,茅以升得知日本新干线的通车运营,敏锐意识到了高速铁路对中国经济发展的重要性,并大力支持建设了环形铁道实验基地,目前为止也是亚洲最大的铁道综合实验基地。

1987年,91岁的茅以升最后一次登上钱塘江大桥,默默无言,仿佛在跟自己牵绊一生的老友道别。

“上桥以后,本来坐着轮椅的,然后自己就站起来,一定要摸着这个桥,摸着桥走,也是眼睛在转。他在看桥、看水,他可能就在回忆那些人,当时跟他一起工作的人,也想到过去建桥的艰辛。他自己也说过,他们人虽然不在了,但是桥还在,他们的功绩还在,所以我就很欣慰。”茅玉麟介绍。

时光流转,今天的钱塘江大桥上,人来人往,大桥,依然踏实履行着它的使命和责任。

茅以升先生一生都在为祖国的江河架桥,致力于为科技和人民架桥,更架设了一座通往未来的精神之桥,他就是一座雄伟的桥。