今天是我国第40个教师节,节日主题为“大力弘扬教育家精神,加快建设教育强国”。何为“教育家精神”?习近平总书记从六个方面高度凝练了中国特有的教育家精神,即心有大我、至诚报国的理想信念,言为士则、行为世范的道德情操,启智润心、因材施教的育人智慧,勤学笃行、求是创新的躬耕态度,乐教爱生、甘于奉献的仁爱之心,胸怀天下、以文化人的弘道追求。

茅以升先生最为世人熟知的是,他在工程建设和科学研究领域的杰出成就。鲜有人知的是,他还是我国著名的教育家,尤其在工科教育改革方面有独树一帜的思想体系和发明创新的教学方法。在这个特别的日子里,谨以此文纪念茅以升先生为我国工程教育事业留下的宝贵精神财富。

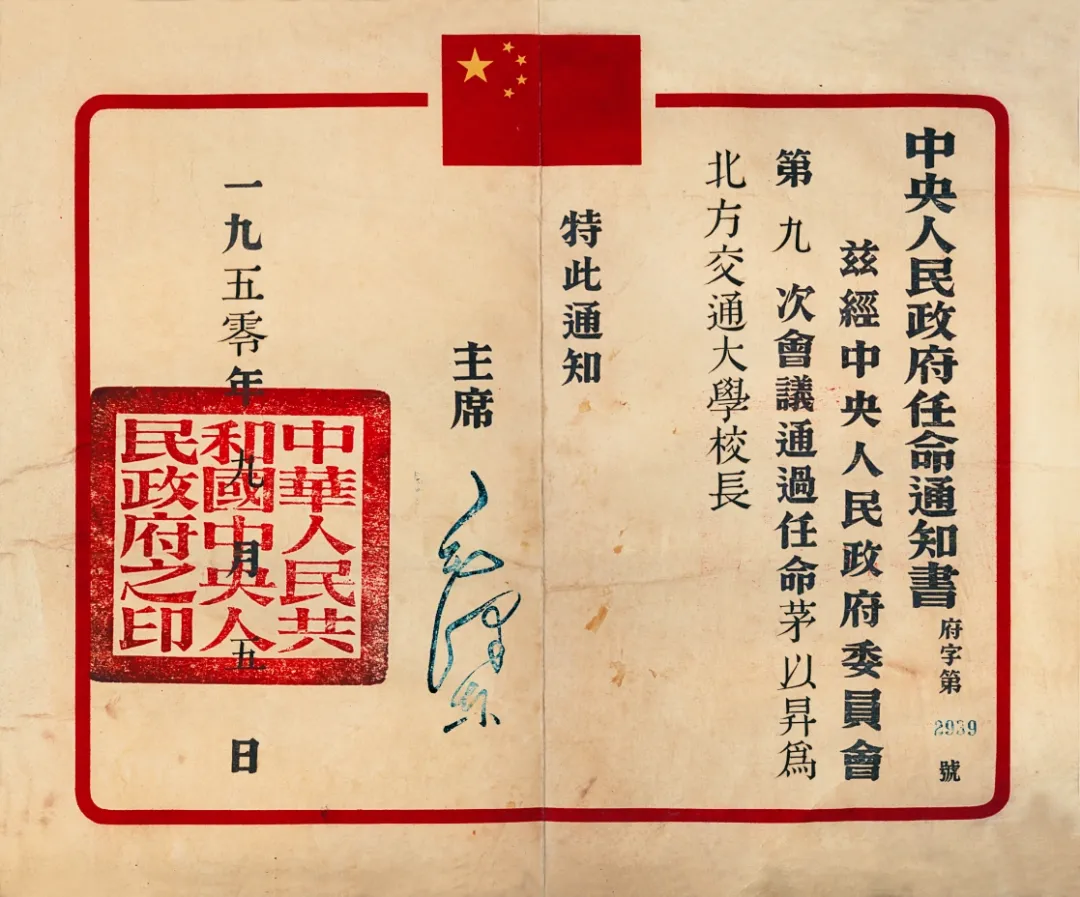

1919年底,茅以升先生取得了美国卡内基梅隆大学的工学博士学位,怀揣着为祖国造大桥的美好愿望,回到了魂牵梦萦的祖国。但是,当时的旧中国,军阀混战,民不聊生,茅以升未能找到实现桥梁梦的机会。为此,他把报国之路转向了工程教育特别是培养桥梁工程人才上来。从1920年到1952年,茅以升先生前前后后在教育界服务数十载,应邀先后担任了唐山工业专门学校(西南交通大学前身之一)教授兼副主任,国立东南大学(东南大学前身)教授兼首任工科主任,河海工科大学(河海大学前身)教授兼首任校长,北洋大学(天津大学前身)教授兼北平大学第二工学院院长,国立交通大学唐山工程学院(西南交大前身之一)教授兼院长,北方交通大学(北京交通大学前身)校长等职务,为祖国培养了一批批优秀的工程技术人才。

茅以升先生在《工程教育之研究》一文中提出,“工程教育之最大目的,在培植工程上之有为人才”。他认为工科教育主要是培养未来的工程师,而一个优秀的工程师必须具备下列6个要素:品行、决断、敏捷、知人、学识、技能;同时提出效率是工程师的最重要观念。对于培养工程技术人员的目标,他又制定了八项具体要求:1、善于思考;2、善用文字;3、善于说辞;4、明于知己;5、明白环境;6、科学知识,知其所自来,及所用之方法;7、富于经济思想;8、品德纯洁,深具服务之精神。上述培养要求,迄今仍对工科教育和工程人才培养具有借鉴意义。早在1926年,茅先生就指出中国的工程教育需要改革。他提出了工科教学要理论联系实践,主张“先习后学,边习边学”,科研、教学和生产相结合的办学思想。因为他深知,为国造桥需要的大批工程技术人才不能只会“纸上谈兵”,而应具有较强的实践与动手能力。他认为,当时的工科教学,将基础理论课前置于专业科目、理论先于实验的课程安排是有悖于求知规律的。因为知识是从实践中归纳出来的,越是基础性的规律,越是抽象,离实践也越远,也更难以掌握。而学习的原则应该是先易后难,循序渐进。先讲理论而不讲它们的用处,不但会降低学生的兴趣,而且也不利于对理论的深入理解。更重要的是,这样培养出来的人才,虽然能设计,能写论文,但多半是“理论家”,难当实践大任。为此,茅以升先生想要转变这种“先学后习”、“学而时习之”的教学模式为“先习而后学,边习边学”,即先学工程科目,再学基础理论。例如,桥梁专业新生,一年级先去桥梁工地实习,同时学习与桥梁直接相关的课程;二年级学习设计,同时到工地当助理技师;三年级学习基础理论,如工程力学等,同时到工地担任助理工务员等较为复杂的工作;四年级学习基础科学,如微积分、物理化学等,并在实验室做科学实验,毕业后可做桥梁工务员,并按实际能力晋升为工程师。茅以升先生不仅提出了工程教育改革的主张,而且身体力行,把后来他主持修建的钱塘江大桥工地作为践行这一主张的实践课堂。他先后吸收了29位刚从大学工科毕业的学生到建桥工地,让他们一面在室内学习绘图设计,一面在室外学习勘测施工。同时,建桥期间每年从国内各工科大学选80名学生来桥梁工地实习,每天除上课外,还学习各种施工技术。钱塘江大桥工地成了培养我国桥梁工程师的摇篮,从中成长出了武汉长江大桥总工程师汪菊潜,南京长江大桥总工程师梅旸春,江西南昌赣江大桥总工程师戴尔滨,郑州黄河大桥总工程师赵燧章,云南长虹大桥总工程师赵宇恒等一批新中国杰出桥梁工程师。

茅以升先生不仅对工程教育制度提出了改革主张并付诸实践,还在教学方法上发明创新,他认为传统的灌输式教学方法导致学生读死书,缺乏想象力和创造精神。他主张将学生由“受体”改变为“主体”,教师的职责不仅是授业,更重要的是教学生学、培养学生自主学习和研究的习惯和能力。为此,他创造发明了一种“通过考老师来考学生”的教学方法,即每节课的前10分钟,先选一名学生就前一次课提出一个疑难问题让老师回答。从学生提出问题的深浅,便可得知他是否做过深入思考与研究。学生提出的问题深就多给分,提出的问题浅就少给分。如果提出的问题老师都回答不出来就给满分。如果提不出问题,则由另一名学生提问,让前一位学生作答。如此大大调动了学生的积极性,提出的问题越来越深,越来越有意义,教学效果大大提高。有些特别疑难而又有意义的问题,就作为以后的研究课题。这样的教学方法不仅促进了学生钻研,也促进了老师认真备课,如此达到了“教学相长”。著名教育家陶行知先生曾带教育科学生来听茅以升先生的课,并感慨地说:“这的确是个崭新的教学的革命,是开创了我国教育的一个先例,值得我们推广。”东南大学原校长韦钰先生在纪念茅先生的文章中这样写道:“茅以升先生在东南大学担任工科主任期间,上课课时常常超过聘书上规定的每周14-16课时,有时每周授课达20课时以上。他尝试的“学生考先生”教学法,引起学生很大兴趣,教学效果甚好。选听茅以升授课的不仅有工科学生,还有其他科的学生和教师,当时工科全部学生只有60余人,而他的课堂中听课者常在百人以上,往往把教室挤得水泄不通。”关于茅以升先生的治学经验,他自己总结为“十六字诀”,即:“博闻强记,多思多问,取法乎上,持之以恒。”他认为:要想当专家,首先应该是“博”士;想要成才,唯有靠勤奋;事业成败的关键在于能否持之以恒;学习、研究都要有计划,有了计划要严格执行。这十六个字是茅先生经常和青年后辈说的几句话,也是他自己多年来学习研究的基本方法。茅以升先生至诚报国的理想信念、行为世范的道德情操、启智润心的育人智慧、求是创新的躬耕态度、甘于奉献的仁爱之心、胸怀天下的弘道追求,不论过去、现在和未来,都是教育界乃至全社会的宝贵财富。他所代表的教育家精神,不是要求每一位教师都成为教育家,而是鼓励每一位教师都追求教育家精神,在教育家精神的引领下,在各自的岗位上知行合一,为加快建设教育强国、实现中华民族伟大复兴做出新的更大贡献!